L’adhésion de la population à la vaccination est globalement bonne. En France en 2022 près de 85% des personnes interrogées y sont favorables. L’opposition totale à la vaccination est un phénomène rare. Cependant, l’hésitation relative aux vaccins existe dans le monde entier depuis les débuts de la vaccination. C’est un phénomène à la fois complexe et fluctuant qui nécessite une surveillance continue par des enquêtes régulières, tant en population générale qu’auprès des professionnels de santé.

Enquêtes en population générale

Les Baromètres santé

Créés en 1992 par le CFES (Comité français d’éducation pour la santé), poursuivis par l’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé), puis par Santé publique France, les baromètres santé sont des enquêtes déclaratives répétées visant à suivre les principaux comportements, attitudes et perceptions liés à l’état de santé de la population résidant en France : tabagisme, alcoolisation, pratiques vaccinales, comportement sexuel, dépistage des cancers, pratique d’une activité physique, qualité de vie, etc.

Ce dispositif repose sur des échantillons constitués par sondage aléatoire à deux degrés (tirage d’un ménage puis d’un individu) et des interviews réalisées par téléphone. Les numéros de téléphones fixes et mobiles sont désormais générés aléatoirement afin de pouvoir interroger les ménages et individus absents des annuaires téléphoniques.

Par leur protocole, la grande taille des échantillons, leur répétition dans le temps et leur caractère multithématique, les Baromètres santé offrent de précieuses données de cadrage et constituent une base pour la réflexion autour des actions à engager, de la mise en place des campagnes de prévention et de promotion de la santé.

Adhésion générale à la vaccination

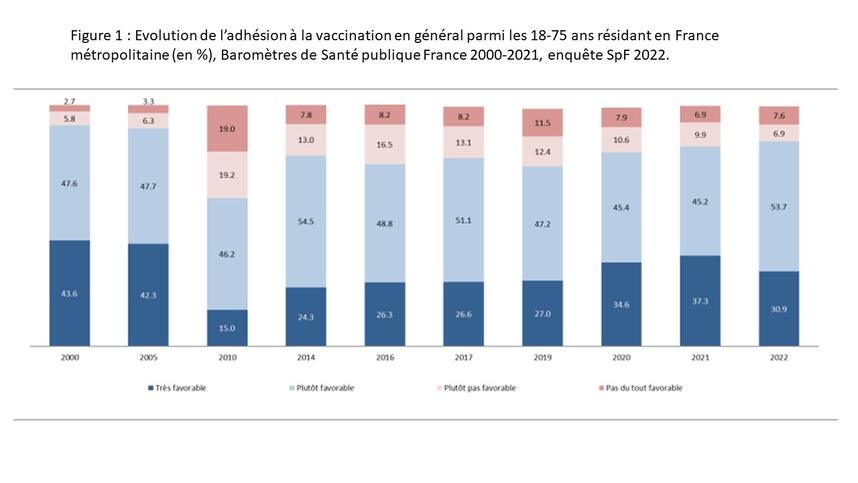

Les Baromètres santé permettent de suivre, depuis plus de vingt ans, l’adhésion à la vaccination des personnes résidant en France métropolitaine. Le Baromètre santé réalisé en 2022 [1], confirme l’augmentation des opinions favorables à la vaccination observés chaque année depuis 2019. En effet, cette dernière vague montre que parmi les personnes de 18 à 75 ans interrogées sur ce sujet, 85% ont une opinion favorable sur la vaccination en général alors qu’ils étaient 74% en 2019. La crise de la Covid-19 n’a donc pas eu l’effet délétère observé lors de la crise de la pandémie grippale (A(H1N1)) qui s’était accompagnée d’un effondrement des opinions favorables à l a vaccination (61% en 2010 contre 91% en 2000)(figure 1).

Depuis la mise en place des Baromètres santé [2], on observe une évolution de l'adhésion vaccinale. Ainsi, quelle que soit l'année, l'acceptabilité l'acceptabilité est plus forte chez les personnes ayant des revenus plus élevés, celles ayant fait des études supérieures et les personnes ne vivant pas seules. En 2021, pour la première fois, l’acceptabilité de la vaccination a été plus élevée parmi les personnes de plus de 44 ans (en comparaison avec celles âgées de 18-24 ans) et parmi les retraités. En revanche le sexe n’a pas d’influence sur l’adhésion vaccinale. On constate également une hausse croissante des différences d’adhésion en fonction des niveaux socio-économiques [1, 2].

Adhésion selon la nature des vaccinations

Le Baromètre santé de 2022 montre également que 36% des personnes interrogées déclarent être défavorables à certaines vaccinations.

En France métropolitaine, les réticences portent, en 2022 comme en 2021, sur les quatre vaccins suivants : les vaccins contre la Covid-19 (25%), l’hépatite B (4 %), la grippe saisonnière (3 %) et les infections à HPV (2 %). En dehors du vaccin contre la Covid-19, les proportions d’avis défavorables vis-à-vis de chacun des trois autres vaccins mentionnés continuent cependant de diminuer par rapport à celles observées les années précédentes

La proportion de personnes défavorables à toute vaccination est limitée (2,2%) et stable depuis 2010.

Disparités socio-démographiques

Disparités régionales

En 2021, le Baromètre santé incluait plus de 20 000 personnes en métropole, et plus de 6000 dans les DROM permettant une analyse régionale de l’adhésion [3].

Ainsi, en France métropolitaine, la région PACA reste la région la moins favorable à la vaccination (78%). A l’inverse les régions Bretagne et Centre-Val de Loire rassemblent proportionnellement le plus de personnes favorables (86%). Dans les DROM, l’adhésion à la vaccination est bien plus faible. La proportion de personnes favorables à la vaccination en général s’élève à 73% à la Réunion, 72 % en Guyane, 65 % en Guadeloupe et 59% à la Martinique. Cette adhésion vaccinale a fortement chuté dans les DROM entre 2014 et 2021.

Disparités sociales et leviers d'action

Perceptions des parents

Vaccination en général

Dans l’enquête Baromètre santé 2016 [4], les parents d’enfants de 1 à 15 ans se déclaraient plus favorables à la vaccination en général que les personnes n’ayant pas d’enfant de cet âge.

Pour autant une certaine hésitation à la vaccination est observée en 2016 de leur part : 26 % déclaraient avoir déjà refusé un vaccin recommandé pour leur enfant car ils jugeaient le vaccin dangereux ou inutile, 17% disaient avoir déjà retardé un vaccin recommandé par le médecin car ils hésitaient à faire vacciner leur enfant et plus d’un quart (27%) disent avoir déjà accepté un vaccin tout en ayant des doutes sur son efficacité.

Dans l’enquête Baromètre santé 2021[3], l’échantillon comprend 1 716 parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans. L’adhésion vaccinale dans ce groupe ne diffère pas de celle du reste de la population.

Obligation vaccinale des nourrissons

Des enquêtes portent sur la perception des parents vis-à-vis de l’obligation vaccinale des nourrissons, mise en œuvre pour 11 vaccins en janvier 2018.

En 2021, parmi les parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans interrogés dans le Baromètre Santé, 89% répondent avoir entendu parler des vaccinations obligatoires. Parmi eux, 48% disent savoir de quoi il s’agit. Après rappel de ce qu’étaient les obligations vaccinales, 71% des parents déclarent être favorables à cette mesure. Ces données, comparées à 2020, sont stables.

Perception des vaccins : comparaison internationale

Les polémiques concernant les vaccins contre l’hépatite B en 1998, contre la grippe A(H1N1) en 2009 et contre les HPV en 2013, ont contribué à mettre en doute l’innocuité des vaccins en France.

Une enquête menée dans 67 pays en 2015 [6] avait ainsi montré qu’en France, 41 % de la population estimaient (plutôt ou fortement) que les vaccins n’étaient pas sûrs alors que la moyenne mondiale était de 13 %. La France fasaiit alors partie des pays les plus sceptiques concernant la sûreté des vaccins. Une même enquête réalisée en 2019 dans 149 pays montre qu’en France, la confiance dans les vaccins s’améliore (7). En effet, les Français sont plus nombreux en 2019 à être fortement d’accord pour dire que les vaccins sont sûrs (30% vs 9%), qu’ils sont importants pour les enfants (51% vs 35%) et qu’ils sont efficaces (37% vs 22%).

Enquêtes auprès des professionnels de santé

Adhésion à la vaccination des professionnels de santé

Vaccination en général

La première vague du panel de médecins généralistes de ville (Drees, ORS Paca, URPS, Inpes), réalisée début 2014 auprès de 1582 professionnels de santé, indiquait que ceux-ci étaient très majoritairement favorables à la vaccination (97 % des médecins dont près 80 % « très favorables » et 17 % « favorables ») ([8].

Obligations vaccinales des professionnels de santé

Les vaccins contre la grippe, la rougeole, la coqueluche et la varicelle sont recommandés mais non obligatoires pour les professionnels de santé. Le recours à l’obligation vaccinale pour améliorer les couvertures vaccinales insuffisantes [9] pourrait être envisagé, comme proposé par la Haute autorité de santé.

Santé publique France a mené une enquête pour estimer l'acceptabilité de cette mesure auprès des professionnels de santé exerçant en établissement en France [10]. En 2019, 8 594 professionnels ont été interrogés dans 167 établissements. L’acceptabilité était élevée pour la vaccination contre la rougeole, la coqueluche et la varicelle (respectivement 73%, 72% et 58%) mais faible pour la vaccination contre la grippe (43%). Ces résultats varient, notamment selon la catégorie professionnelle et les services d’exercice.

Rôles des professionnels de santé dans la stratégie vaccinale

Une enquête qualitative menée par l’Ifop et l’Inpes en 2016 auprès de différents professionnels de santé (médecins généralistes, pédiatres, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers) [11] montrait un rapport différent à la vaccination selon les métiers. Les médecins restent le pivot de la prévention et des échanges avec les patients sur la vaccination. Les pharmaciens ont une expertise produit et témoignent d’un intérêt important sur le sujet. Les infirmiers et sages-femmes interrogés dans le cadre de ces entretiens individuels faisaient part, à la fois, d’un manque de formation sur le sujet et d’un souhait de rester un peu en retrait, et de ne pas nécessairement assumer toutes les responsabilités dévolues aux médecins.

L’influence sur la couverture vaccinale de l’extension en 2023 des compétences vaccinales des professionnels de santé n’a pas encore été mesurée.

Bibliographie

1. Quatrième bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson. Ministère de la Santé et de la Prévention ; Paris Décembre 2023.

2. Vaux S, Gautier A, Nassany O, Bonmarin I. Vaccination acceptability in the French general population and related determinants, 2000-2021. Vaccine. 2023;41(42):6281-90.

3. Troisième bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson. Ministère de la Santé et de la Prévention, Paris, Novembre 2022.

4. Gautier AC, K.; Jestin, C. et al. Adhésion à la vaccination en France : résultats du Baromètre santé 2016. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. 2017 Hors-série Vaccination:21-7.

5. Évaluation de la notoriété et de l’usage du site Vaccination Info Service. BVA ; 2023.

6. Larson HJ, de Figueiredo A, Xiahong Z, Schulz WS, Verger P, Johnston IG, et al. The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey. EBioMedicine. 2016;12:295-301.

7. de Figueiredo A, Simas C, Karafillakis E, Paterson P, Larson HJ. Mapping global trends in vaccine confidence and investigating barriers to vaccine uptake: a large-scale retrospective temporal modelling study. Lancet. 2020;396(10255):898-908.

8. Collange FF, L.; Verger, P.; Josancy, F.; Sebbah, R.; Gautier, A.; et al. . Vaccinations : attitudes et pratiques des médecins généralistes. DREES, Etudes & Résultats. 2015;910:1-8.

9. Vaux S, Fonteneau L, Péfau M, Venier AG, Gautier A, Altrach SS, et al. Vaccination against influenza, measles, pertussis and varicella in workers in healthcare facilities in France: A national cross-sectional study in 2019. Vaccine. 2023;41(3):812-20.

10. Vaux S, Fonteneau L, Péfau M, Venier AG, Gautier A, Altrach SS, et al. Acceptability of mandatory vaccination against influenza, measles, pertussis and varicella by workers in healthcare facilities: a national cross-sectional study, France, 2019. Arch Public Health. 2023;81(1):51.

11. Fischer A. Rapport sur la vaccination. Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination.: Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris novembre 2016.